Après des investissements conséquents (plus d’un milliard d’euros d’investissement dans le monde) et des perspectives prometteuses, la filière des insectes en France traverse une zone de turbulence. Deux des trois leaders du marché français, Ynsect et Agronutris, font face à de sérieuses difficultés économiques : le premier est placé en redressement judiciaire, tandis que le second entame une procédure de sauvegarde. À l’inverse, Innovafeed, le troisième leader du marché, affiche un optimisme toutefois prudent. Ces difficultés économiques soulèvent des interrogations sur la pérennité d’un secteur pourtant porteur de promesses d’innovations durables.

Découvrez dans cet article les expertises de Corentin Biteau, président de l’Observatoire National de l’Élevage d’Insectes (ONEI), Victoire Baudin, fondatrice de FungFeed, et Didier Remond, directeur de recherche à l’INRAe, qui tentent de nous exposer les défis et les opportunités qui se dessinent pour la filière.

Une source de protéines compétitive sur le plan économique ?

Les promesses initiales de ce marché étaient d’offrir une source de protéines plus durable que la viande ou le poisson tout en valorisant certains déchets inutilisés. Cependant, la filière se heurte aujourd’hui à de nombreux défis. Pour cela, nous nous sommes focalisés sur la production de farine d’insecte pour l’alimentation animale.

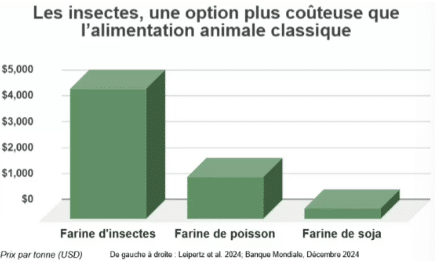

Sur le plan économique, la farine d’insectes reste une alternative plus coûteuse que les solutions classiques d’alimentation animale, comme le poisson ou le soja.

Cette différence de prix s’explique par le coût des co-produits agricoles utilisés dans l’alimentation des insectes, dont la valeur est élevée, et les besoins énergétiques importants nécessaires à la production de la farine d’insectes.

Par ailleurs, le financement des projets devient plus complexe et menace le développement de ce marché, en limitant notamment la capacité des industries à atteindre un niveau de productivité suffisant.

Pour une analyse approfondie de la viabilité économique des protéines d’insectes, il est crucial de prendre en compte et de comparer les impacts suivants, tout en maintenant les autres variables constantes :

Les effets sur la biodiversité et autres conséquences négatives liées aux méthodes de production de différentes protéines.

La comparaison des valeurs nutritionnelles des diverses sources de protéines.

Le citoyen est-il prêt à consommer directement des insectes ?

Le second défi est la faible appétence des consommateurs envers une alimentation à base d’insectes. Une certaine néophobie est présente, en effet, selon une étude moins de 30% de la population interrogé voudrait essayer des produits à base d’insectes.

Des modes de production plus durables ?

Un autre défi majeur pour la filière des insectes réside dans son impact environnemental. Contrairement aux attentes, la production industrielle de farine d’insectes nécessite des températures élevées (supérieures à 25°C) pour assurer une croissance rapide, ce qui demande un apport énergétique conséquent. De plus, des études suggèrent que nourrir les animaux d’élevage avec des coproduits agricoles se révèle souvent plus efficace sur le plan environnemental. A titre d’exemple, une alimentation à base d’insecte pour nos animaux de compagnies émet en moyenne 2 fois plus de gaz à effet de serre qu’une alimentation traditionnelle. L’aquaculture, quant à elle, affiche également un impact moindre, remettant en question la viabilité écologique de la filière des insectes, pour le modèle industriel dominant, et dans la limite des études disponibles à ce jour.

Alors quelles opportunités et messages positifs porter ?

Au-delà de tous ces défis, les échecs de Ynsect et Agronutris ne sont pas représentatifs d’un échec global ni définitifs. En effet, cette filière émergente présente plusieurs atouts notables, tant sur le plan environnemental que nutritionnel.

Sur le volet écologique, la production de poudre d’insectes consomme significativement moins d’eau que l’élevage de bovins ou de porcs. De plus, les insectes affichent une excellente “efficacité alimentaire” : ils convertissent efficacement les nutriments ingérés tout en produisant moins de chaleur corporelle, réduisant ainsi leur empreinte énergétique.

D’un point de vue nutritionnel, la farine d’insectes destinée à l’alimentation animale, notamment pour le pet food, présente de nombreux avantages. Elle se conserve mieux que d’autres alternatives et offre un profil nutritionnel de haute qualité : elle est hypoallergénique, riche en acides aminés essentiels et hautement digestible, en particulier lorsqu’il s’agit de vers de farine et de larves. Ces qualités pourraient même s’avérer précieuses dans la lutte contre la sarcopénie (perte de masse musculaire) chez les personnes âgées.

En dépit des obstacles actuels, le potentiel de la filière insectes mérite de continuer à être exploré, à condition de surmonter les défis sociaux, économiques, et techniques qui limitent encore son développement.

Pour finir, la filière peut tirer parti de certaines opportunités. Parmi elles, nous pouvons citer l’utilisation de coproduits agricoles très difficiles à valoriser, la sensibilisation des consommateurs à cette alternative, le développement de produits à base d’insectes autres que des protéines (huiles, fibres…), ainsi que l’augmentation du nombre d’animaux de compagnie et la volonté de leurs propriétaires de leur offrir une alimentation premium.

A l’avenir, on peut raisonnablement penser que la production d’insectes trouvera une place durable dans les filières agroalimentaires, aux côtés de l’ensemble des nouvelles sources de protéines, mais dans une mesure plus raisonnée qu’annoncé initialement.

Cet article s’appui sur la table ronde organisée par Euralimentaire et cofinancée par la DRAAF Haut-de-France.